2. 대통령실 브리핑 생중계 한 달, 무엇이 달라져야 하는가

김동찬(언론개혁시민연대 정책위원장)

대통령실이 대변인 브리핑과 출입 기자들의 질의응답을 생중계한 지 한 달이 지났다. 브리핑 전 과정을 투명하게 공개해 국민의 알 권리를 강화한다는 취지였다. 실제 중계가 이루어지면서 그간 익명에 숨겨져 있던 취재 과정이 드러나고, 정부의 입장을 더 명확하게 확인할 수 있게 됐다.

하지만 시작부터 많은 우려가 제기됐다. 질문하는 기자들에 대한 공격 가능성 때문이다. 그동안 극성 정치 팬덤과 인터넷 문화에서 드러난 모습을 볼 때, 누구나 쉽게 예상할 수 있었던 문제였다. 특히 여성 기자에 대한 인신공격과 온라인 성적 괴롭힘이 더욱 심해질 것이라는 우려는 결코 과장이 아니었다. 자극적인 장면만 편집해 유튜브 숏츠 형태로 소비되는 미디어 환경에서는 이러한 위험이 더욱 커질 수밖에 없다. 하지만 대통령실은 별다른 논의 없이 생중계를 서둘러 시행했다.

정부가 이처럼 밀어붙일 수 있었던 배경에는 기자사회 내부의 안일한 인식도 한몫했다. 일부 기자들은 언론계에서 제기되는 괴롭힘 우려를 기자답지 못한 태도로 폄하했다. 이들은 “얼굴도 내놓고 질문하지 못한다면 그게 기자냐”는 식으로 말하며, 온라인 폭력을 ‘기자라면 당연히 감수해야 할 일’로 치부했다. 물론, 이들 대부분은 남성 기자들이었다.

그러나 기자답지 못한 태도를 보인 건 오히려 그들 자신이었다. 해외 언론단체들은 이미 오래전부터 디지털 미디어 환경에서 확산되는 기자 대상 온라인 괴롭힘을 매우 심각하게 인식해 왔다. 특히 여성 기자나 소수자 이슈를 취재하는 기자들에 대한 젠더 기반 괴롭힘의 일상화를 언론 자유를 실질적으로 위협하는 문제로 간주하고, 이에 대한 대응을 활발히 논의해왔다. 이러한 노력은 단지 기자를 보호하기 위한 목적만이 아니라, 젠더 폭력을 통해 공론장에서 소수자의 목소리를 배제하고 지우려는 시도에 맞서기 위한 것이다. 해외 사례를 굳이 들지 않더라도, 국내에서도 이미 수많은 피해 사례가 발생해 대응책을 논의해왔는데, 왜 이들 눈에는 동료·여성 기자들의 고통이 보이지 않는 걸까?

다행히 브리핑 생중계 한 달을 맞아 언론단체들이 본격적으로 목소리를 내기 시작했다. 전국언론노동조합 민주언론실천위원회는 7월 17일 “질문하는 기자에 대한 인신공격 자제를 요청한다”는 입장문을 발표하며, “브리핑실은 대변인과 기자단이 승부를 가르는 결투장이 아님을 이해해 달라”고 호소했다. 기자는 비판을 감수해야 하지만, “인신공격이나 도를 넘는 조롱까지 견뎌야 할 의무는 없다”고 당부했다.

국내 최대 기자단체인 한국기자협회와 방송기자연합회도 23일 공동성명을 내고 “정부나 대통령실의 입장을 묻는 질문에도 입맛에 맞지 않으면 ‘악의적 질문’이라는 낙인이 찍혔다”고 지적했다. 특히 여“성 기자들에 대한 공격은 매우 심각한 수준이며, 차마 입에 담기 어려운 성적 모욕 댓글이 온라인 커뮤니티를 도배하고 있다”고 밝혔다. 또한, 기자들의 질문 장면이 왜곡 편집된 영상이 높은 조회수를 기록하며 해당 기자들이 심각한 정신적 고통을 겪고 있다고 토로했다. 이들은 “지금처럼 기자 개인을 표적으로 삼아 조롱하고 성희롱을 포함한 온라인 공격이 계속된다면, 기자의 인권과 취재 활동을 보호하기 위해 대통령실 차원에서 기술적 대안을 신속히 마련해야 한다”고 촉구했다.

대통령실도 뒤늦게 사태의 심각성을 일부 인정했다. 이규연 홍보소통수석은 쌍방향 브리핑 한 달을 맞아 “질문하는 기자들에 대한 온라인상의 과도한 비방과 악성 댓글, 왜곡된 영상 편집 등의 부작용이 일부에서 나타나고 있다”면서 “대통령실은 언론의 취재 활동과 자유를 위축시키는 행위에 대해 심각한 우려를 표한다”고 밝혔다. ‘일부’라고 단서를 단 점은 아쉽지만, 대통령실이 공식 입장을 밝힌 것은 분명 전향적인 변화이다. 다만, 우려 표명에 그치지 않고 이를 해소할 구체적인 대책 마련이 반드시 뒤따라야 할 것이다. 기자의 인권과 취재 활동 보호를 요청한 두 기자 단체와 대통령실이 머리를 맞댄다면 충분히 좋은 방안을 마련할 수 있다.

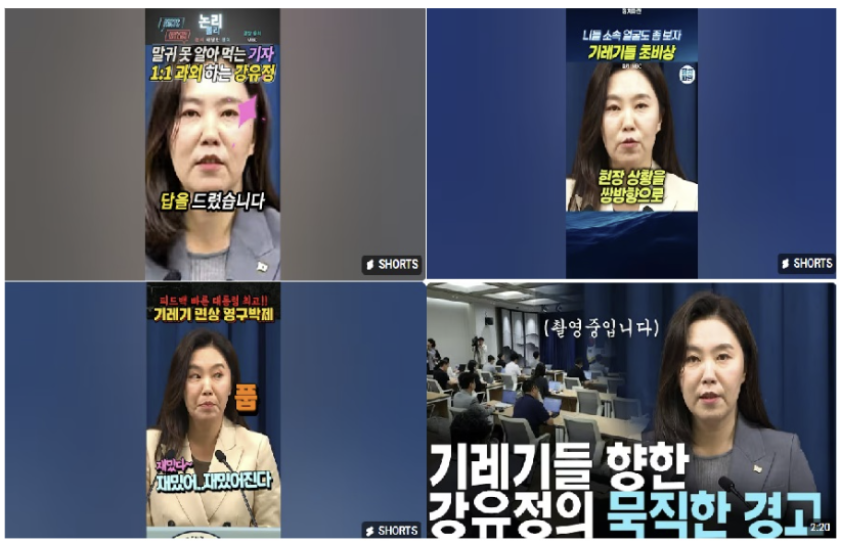

여기까지는 예견된 결과였으나, 뜻밖의 현상도 나타났다. 일반 유튜버뿐 아니라 언론사들까지 자극적인 제목과 썸네일을 사용해 조회수 경쟁에 뛰어든 것이다. 유튜브에서 브리핑이나 강유정 대변인을 검색하면 방송사·언론사가 제작한 숏츠나 클립 영상이 줄지어 등장한다. 강 대변인이 기자들과 설전을 벌이거나 면박을 주는 영상이 높은 조회수를 기록하자, 이른바 레거시 미디어마저도 장사에 나선 것이다. 언론이 언론인을 공격해 이익을 쫓는 씁쓸한 광경이 연출되고 있는 것이다. 이에 언론노조는 “생중계 브리핑을 이용해 콘텐츠를 생산하는 언론사들도, 제목과 썸네일을 만들 때 조금 더 세심히 검토해 줄 것”을 부탁했다.

한 달을 맞은 브리핑 생중계가 시민의 알 권리를 위한 제도로 정착하려면, 대통령실의 변화뿐 아니라 언론사·기자·시민사회의 자정 노력이 더해져야 한다. 무엇보다 기자에 대한 괴롭힘을 바라보는 우리 사회와 언론계 일각의 안일한 인식에 변화가 필요하다.대통령실도 뒤늦게 사태의 심각성을 일부 인정했다. 이규연 홍보소통수석은 쌍방향 브리핑 한 달을 맞아 “질문하는 기자들에 대한 온라인상의 과도한 비방과 악성 댓글, 왜곡된 영상 편집 등의 부작용이 일부에서 나타나고 있다”면서 “대통령실은 언론의 취재 활동과 자유를 위축시키는 행위에 대해 심각한 우려를 표한다”고 밝혔다. ‘일부’라고 단서를 단 점은 아쉽지만, 대통령실이 공식 입장을 밝힌 것은 분명 전향적인 변화이다. 다만, 우려 표명에 그치지 않고 이를 해소할 구체적인 대책 마련이 반드시 뒤따라야 할 것이다. 기자의 인권과 취재 활동 보호를 요청한 두 기자 단체와 대통령실이 머리를 맞댄다면 충분히 좋은 방안을 마련할 수 있다.

여기까지는 예견된 결과였으나, 뜻밖의 현상도 나타났다. 일반 유튜버뿐 아니라 언론사들까지 자극적인 제목과 썸네일을 사용해 조회수 경쟁에 뛰어든 것이다. 유튜브에서 브리핑이나 강유정 대변인을 검색하면 방송사·언론사가 제작한 숏츠나 클립 영상이 줄지어 등장한다. 강 대변인이 기자들과 설전을 벌이거나 면박을 주는 영상이 높은 조회수를 기록하자, 이른바 레거시 미디어마저도 장사에 나선 것이다. 언론이 언론인을 공격해 이익을 쫓는 씁쓸한 광경이 연출되고 있는 것이다. 이에 언론노조는 “생중계 브리핑을 이용해 콘텐츠를 생산하는 언론사들도, 제목과 썸네일을 만들 때 조금 더 세심히 검토해 줄 것”을 부탁했다.

한 달을 맞은 브리핑 생중계가 시민의 알 권리를 위한 제도로 정착하려면, 대통령실의 변화뿐 아니라 언론사·기자·시민사회의 자정 노력이 더해져야 한다. 무엇보다 기자에 대한 괴롭힘을 바라보는 우리 사회와 언론계 일각의 안일한 인식에 변화가 필요하다.

'미디어후토크 > 콘텐츠별 보기' 카테고리의 다른 글

| [5호] 기술 쿠데타: 실리콘 밸리로부터 민주주의를 지키는 법 (0) | 2025.08.05 |

|---|---|

| [5호] 토요일 오후 2시에 시작하는 야구, 모두가 행복할까 (0) | 2025.08.05 |

| [4호] SKT 해킹 사태의 컨트롤 타워는 어디였을까? (0) | 2025.06.27 |

| [4호] 부주의한 사람들 (0) | 2025.06.27 |

| [4호] “유튜브 채널 삭제, 이유도 모른 채 사라졌다” (0) | 2025.06.27 |

댓글